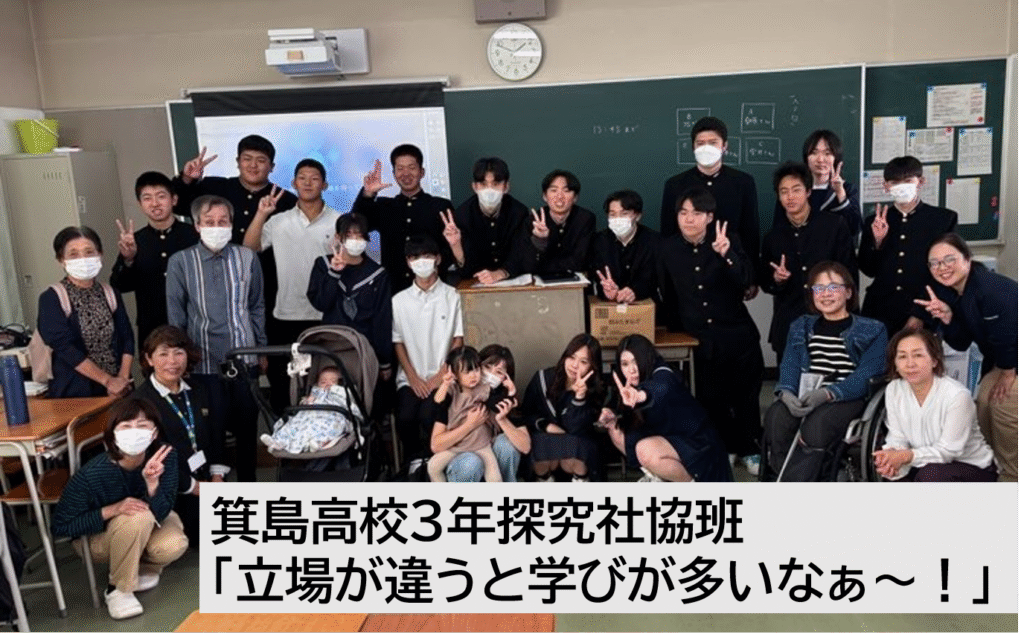

箕島高校3年生探究社協班「多様な立場の避難行動」

今年度の有田市社協防災プラットフォーム事業の大きなテーマは「多様な立場の避難行動」です。

特に箕島地区をモデルにさまざまな角度から取り組んでいますが、その一つが箕島高校3年生の探究授業とのコラボです。

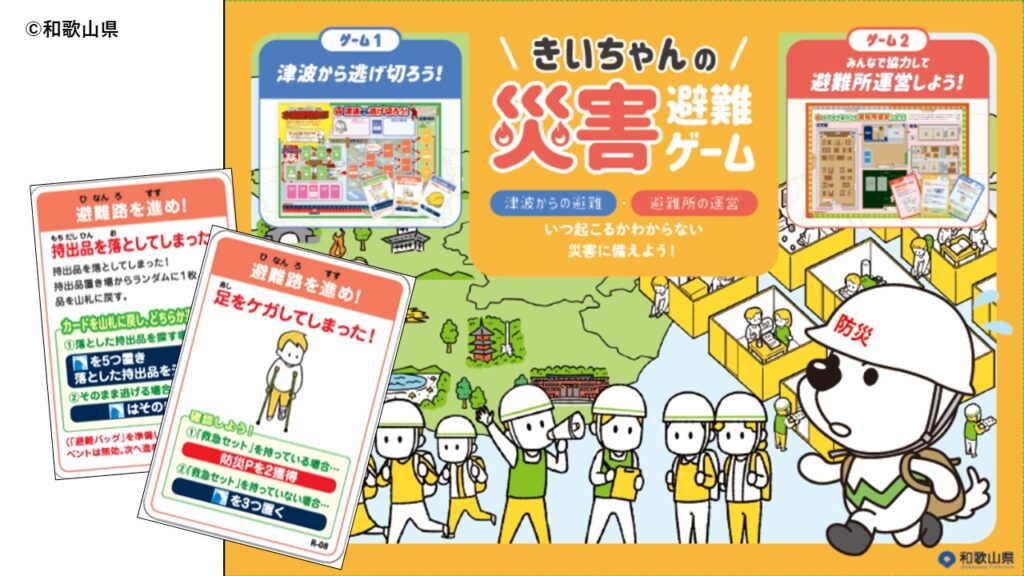

『きいちゃんの災害避難ゲーム』のカードを増やせ!

和歌山県では、津波による犠牲者ゼロのため、災害時の迅速な避難行動や日頃からの備えの重要性、円滑な避難所運営のために必要となる協力体制等について、楽しみながら実践的に学べる県オリジナルの防災学習ツールとして、「きいちゃんの災害避難ゲーム」を作成しています(和歌山県ホームページより引用)。

まだご存知ない方はぜひこちらのリンクへ!DLして遊ぶことができます。

和歌山県公式ホームページ きいちゃんの災害避難ゲーム

ワーカーは以前からこのボードゲームをする中で、もう少しいろんな立場での想定を入れられないかと思っていました。ボードゲームを通じて、多様な立場を知ってほしいと思っていたのです。

昨年度に引き続き、箕島高校から探究授業のご依頼があった時にぜひ高校生にチャレンジしてほしいと思い提案しました。なぜなら、想定を考えるためには、高校生自らが多様な立場の当事者のことを知る必要があるからです。

9月から授業がスタート

9月半ばには、和歌山県の防災担当課から職員さんに来てもらい、生徒たち自身もこのゲームを体験しました。ゲームそのものの良い所や改善できる提案なども考えながら、多様な立場の方にお会いする準備が始まりました。

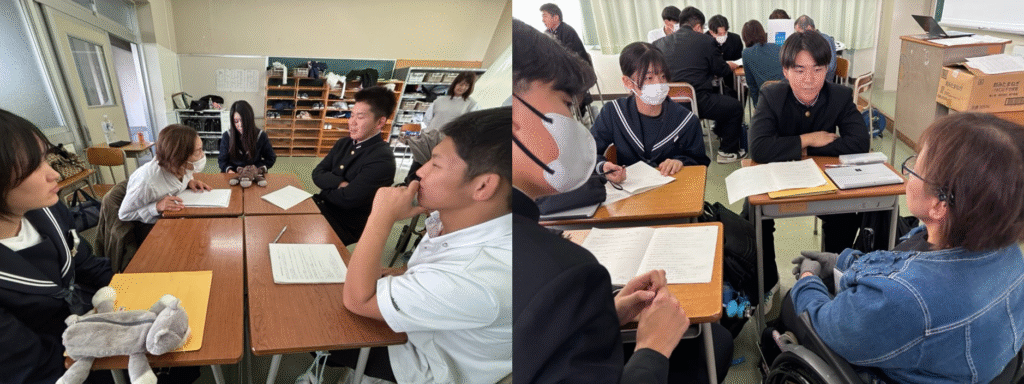

今回の授業で、社協がコーディネートしたのは、全盲の方、車いすユーザーの方、知的障害のあるご家族がおられる方、精神障害のあるご家族がおられる方、赤ちゃんとママという5つの立場です。

事前準備では、どんなことをお聴きしたら暮らしが見えるだろうと生徒たちは考えていました。

これまで接したことがない人達に対する生徒たちの素朴な疑問は、私たち専門職にとっては”地域の皆さんに当事者の何が伝わっていないのか”の大事な気づきポイントになります。

「全盲の方って家の電気を点けるのかな」

「精神障害ってどういう状況なんだろう」

「ダウン症の人なら近くにいる。それって知的障害なんかな。」

出会ったことがないことは知らなくて当然です。ゲストの皆さんにもその旨共有して授業に入っていただきました。

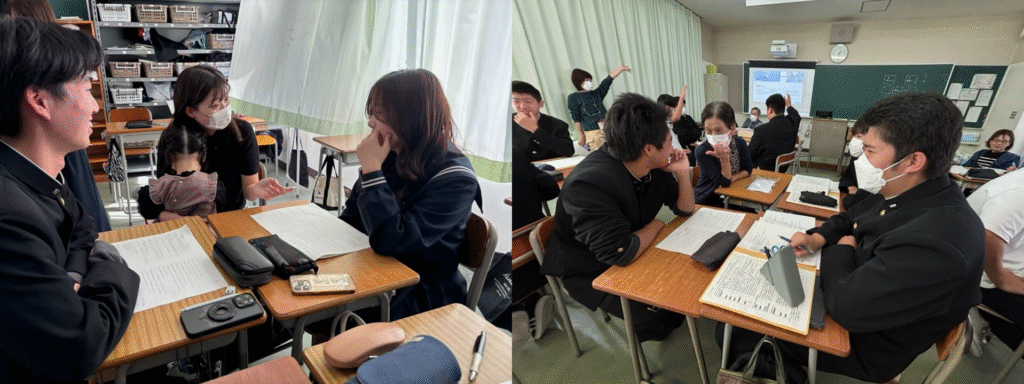

ドキドキのインタビュー授業

10月29日、ゲストの皆さんに勢ぞろいしていただきました。

生徒だけでなく、ゲストの皆さんも「緊張するわ~」の繰り返しでした(笑)。

先生が気をきかせて、アイスブレイクを入れてくれ、共通点探しをしたことでお互いを知る時間をもつことができました。少し和らいでから、事前に準備した質問を入れながら、対話を心がける時間が始まりました。

事前に班を分けて、対峙する方を特定して質問を考えてきました。

その際に生徒たちと話をすると、例えば障害のある方は日中どんな風に過ごしているのか、ママの生活サイクルはどんなタイムスケジュールなのか、いろんなことを聞いてみましたがなかなかイメージが湧かないようでした。

全社協福祉教育推進員の車いすユーザーさんは、以前は会社勤めしていたことなども話してくれていました。「それだと、動かなくてもできる仕事なんですか?」とすかさず聞いていた生徒に、検品作業をしていたと説明してくださり、納得の表情の生徒たちでした。

点字を触り、「僕らには全く読めない」という素直な感想。同じ視覚障害でも、中途障害の方は大人になると手の皮も厚くなっているので点字を読めるようになるのに苦労することも教えてもらいました。

ワーカーも一緒になって驚いたのが、いつも行く場所ならそこに何人ぐらいの人がいるのか、音だけでだいたい分かるというのです!その分逆に、大勢の人がいると音が刺激になって疲れてしまうんだとか。

聞いてみないと分からないことがまだまだあって、生徒たちもたくさん学びを得る機会になりました。

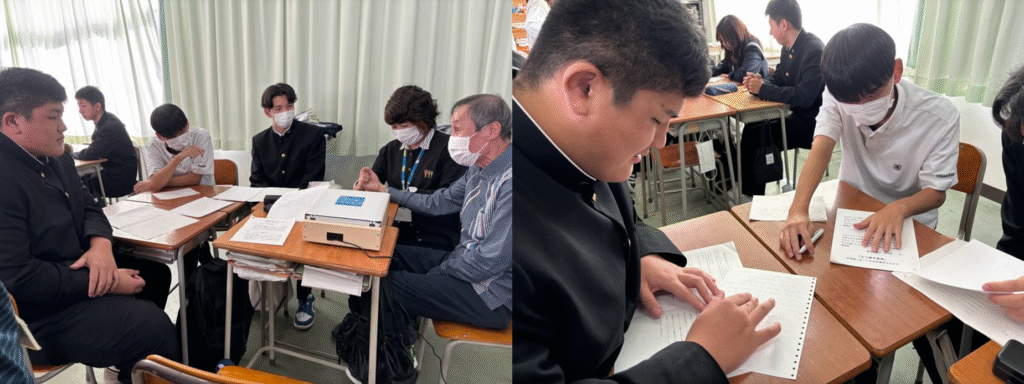

高校生にしてもらいたいことは?

生徒たちはゲストの皆さんに共通してこの質問をしました。

これについて、興味深いやりとりがありました。

「ぐずっている子を見ていてほしいと預けられたらどう?困るでしょ。

困らせるのは違うと思うから

避難する時の荷物をもってくれたら嬉しい。

それだど高校生もできるよね。」

「う~ん。してもらいたいこと…。何だったらできるのかな?」

前者はママさんで、ゲストの中では高校時代が一番近い人です。だから何となくリアルな高校生の様子を分かっておられます。

後者は高校生から見るとおばあちゃん世代の方の発言です。

実はこのやり取りがワーカーには最も印象的でした。

相手を知らないとどんなことをお願いできるのかが分からない。

高校生にとっては、気軽に聞いていることですが、どんな場面にも通じることだと思いました。

今回の気づきを次の授業で共有し、いよいよゲームのアレンジに進みます。

一度の聞き取りではまだまだ分からないことが多いので、社協が間に入って深める作業をしていきたいと思います。

こんなに多様な皆さんにご協力いただけただけでなく、もっと伝えたい!というゲストのお声もあり、嬉しい限りです。

(投稿者:M.T)