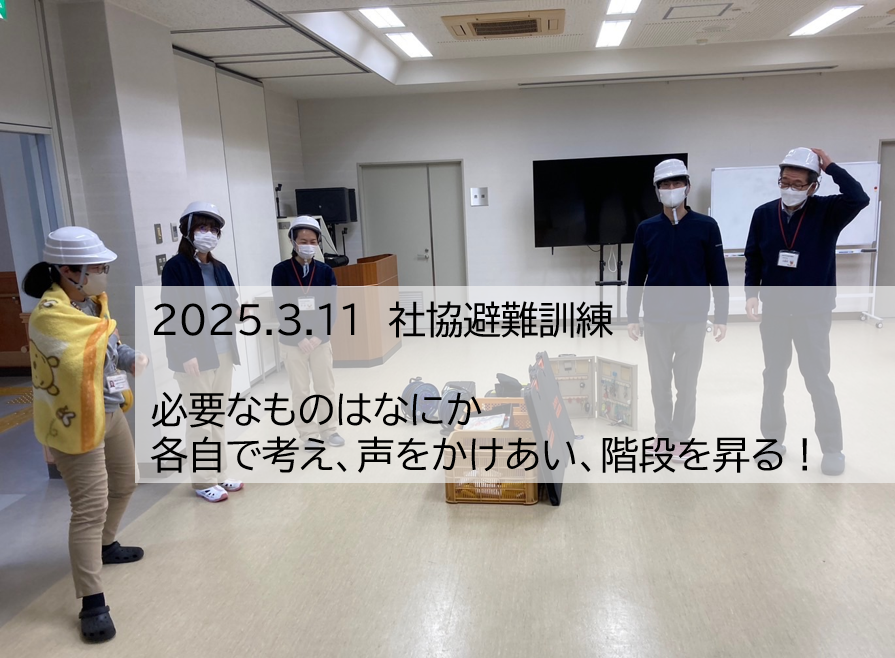

3.11 職員避難訓練

東日本大震災から14年。

今を生きる私たちは減災に努めなければならないと、気持ちを新たにする1日でもあります。

通常業務中に地震発生!?

これまでの避難訓練は、日時や役割を決め、流れも計画して実施してきました。

しかし、私たち社協職員は地域へ出るのも大事な仕事ですので、そんな決まりきった避難訓練だけではダメではないかと、やり方を変更して実施しました。

これも、この1年、防災についてたくさんの方と話し合ってきた成果だと思います。

実施日のどこかで地震が発生するという想定のみを共有し、職員はみな通常業務にあたっていました。

職員のライングループに地震発生という内容が打ち込まれると、その場でとれる最善の方法を考え、実行してくださいという指示が出ていました。

少し前に告知されていたので、利用者宅へ訪問する職員は、

「あのお宅だったら避難地点はどこやろ?」

「利用者さんになんて伝える?」

「車はどうする?置いて逃げるやんな?」

具体的に考えれば考えるほど、要介護状態の方と本気で一緒に逃げられるだろうかという不安が浮かびます。こういう想定が、個別避難計画作成にも役立つのだと感じました。

13:45 M8の地震発生(訓練)

ワーカーは事務所にいました。局長が避難しましょう!と声をかけ、全員がそれぞれ行動を始めました。

まずは、デスク下に収納しているヘルメットをかぶりました。

懐中電灯!モバイルバッテリー!マスターキー!と思い浮かべ、マスタ―どこだ?の声に「〇○!」とすぐ答えてくれるスタッフたち。

ワーカーの毛布は寒さを考え、ひざ掛けをそのまま持ち出したのです…。

社協の事務所は、津波が到達するエリアにはないものの、2階へ大事なものをあげようと動きました。

今回は、安否確認の訓練を兼ねていました。自分は今、誰とどこに避難したという報告が次々入ってきました。休みの職員からも、県外にいるという報告が入りました。

さて、この後は大切な振り返りです。

避難地点の分からないところは、普段から意識して確認に行くように指示がでました。実際に職員で行ってみることも提案がありました。

普段使わないものは水がくる心配のないところに先にあげておこうと、早速改善しました。

ケアマネさんからの、”利用者宅でどう判断すればいいのか”という素直な声に、みんなで重い空気で沈み込みましたが、ここは「自分の命を最優先」それを大切にしようと再確認しました。

自分の命がなければ、誰かを助けることもできないですから。

(投稿者:M.T)