不安解消!どうなる?災害時のお薬

3月15日に「不安解消!どうなる?災害時のお薬」と題して、講演・体験・相談会を開催しました。

この企画は、有田市地域福祉ネットワーク会議主催で行いました。

去年10月に開催した「防災有田みかん夜カフェ」でお聞きした「災害きたら薬どうなるん?」という声を共有したところ、所属する薬剤師さんからご提案をいただきました。

小雨降る中、会場いっぱいの来場者となりました。お越しいただいた皆さん、ありがとうございました。

講演会

本講演の前に、お薬の卸業者である株式会社 メディセオ様による災害時の供給体制について話題提供いただきました。

メディセオさんは、阪神淡路大震災の教訓から、命を守るために物流を止めない取組をされています。実際、後の震災でその結果が出ているそうです。企業努力という言葉では収まらない責任感が伝わり、聞いていた皆さんの不安も軽減されたと思います。

和歌山県薬剤師会

専務理事 災害対策委員長 大桑邦稔 様

本講演は、和歌山県薬剤師会の大桑様にお願いしました。

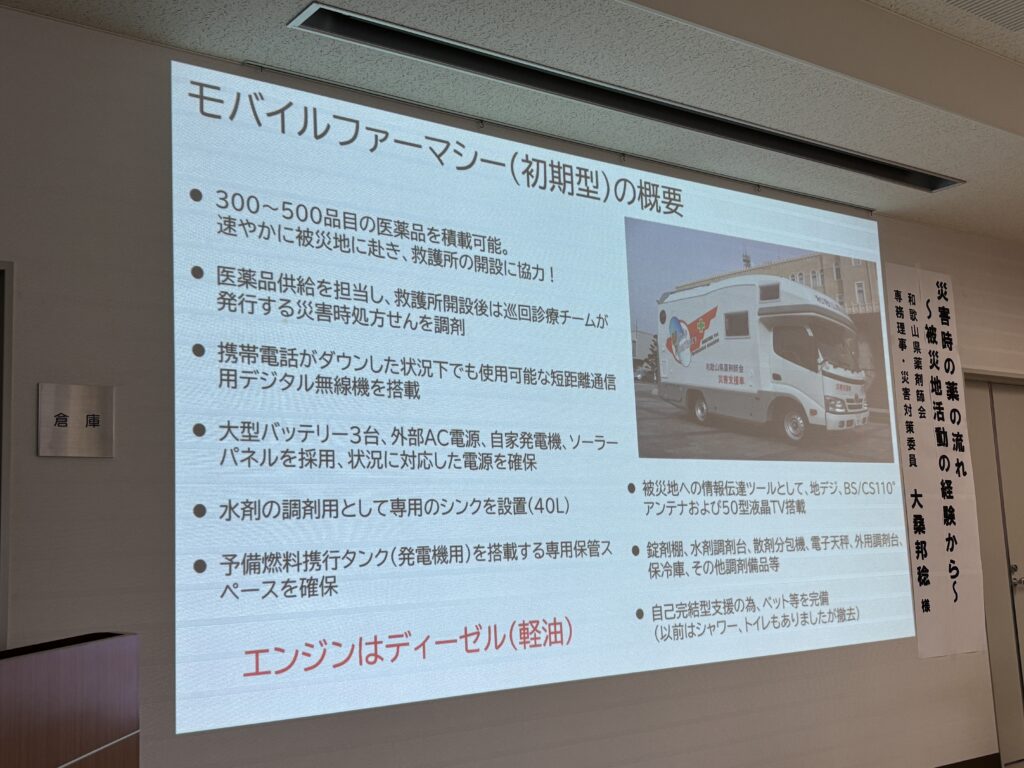

和歌山県薬剤師会が所有する「モバイルファーマシー(MP)」と言われる災害対策医薬品供給車と共に、熊本地震・能登半島地震の被災地に入られたご経験をお持ちです。

しかし、講演では、さらに紀伊半島豪雨の際に被災されたご経験がおありであることも伺い、とてもリアルなお話を聴くことができました。

薬剤師さんは普段から患者さんとの受渡の際に、ただお喋りをしているようでしっかりと健康観察をされているそうです

薬剤師さんというとお薬を調剤するのがお仕事と思いがちですが、避難所の空気検査や感染症予防のためのアドバイス、備蓄品のチェックなど一般の私たちが想像していなかった役割も担ってくれていることを知りました。

和歌山県薬剤師会さんの所有車は、初期のキャンピングカー型。その分できることも多いですが、お値段もなかなかだったそうです(補助金も活用して購入)。

和歌山県薬剤師会がMPを導入したのは全国で4番目と、かなり早い取組だったそうです。現在は全国に19台あり、その内13台が能登半島地震で被災地に入ったそうです。珠洲市には元々薬局が1店舗しかなかったそうで、移動する薬局は貴重な存在になったことは容易に想像できます。

大桑さん曰く、災害時でも医療はかなり早い段階で入ってくるように整えておられるそうです。

特に、普段お薬を飲んでいる方は、

「普段から3日分ぐらいを余裕をもって薬をおいておくこと」

「お薬手帳・マイナンバーカードを管理しておくこと」

を勧められました。また、最近はアプリも開発されていて、特に「青洲リンク」という県内連携共有カルテとつながる「CARADAお薬手帳アプリ」もお勧めとのことです。次にリンクを貼っておきます。

CARADAお薬手帳 とは

災害救助法が適用される災害では、手書きのメモでも処方箋になること、処方箋がなくても薬を出せることなども教えていただきました。

それでも備えがあればより安心ですので、飲料水などの備蓄と共に、前述のお薬の予備、救急箱の中身見直しなどにも取り組んでおきましょう。

体験会

車の中には、薬剤を分けていれる収納ボックス、お薬を梱包する機械、「おくすり袋」の印刷もできるようになっていました!

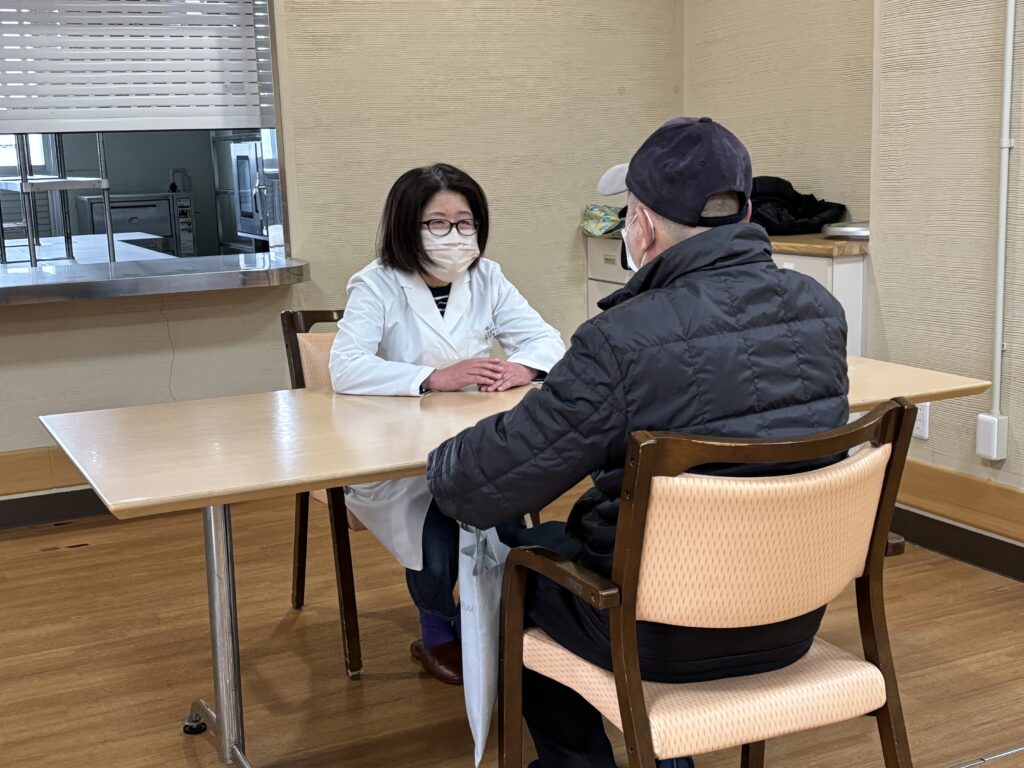

相談会

お薬を飲んでいるとちょっと気になることもあります。今回は、有田薬剤師会に所属する薬剤師さん4名が、個別相談ブースに座ってくださいました。

大桑先生のお話にもありましたが、医療は県単位で動くことが多いそうですが、市町村の薬剤師会とも連携し、特に能登半島地震などでは、被災エリアの薬剤師さんたちが道案内をしてくださったそうです。せっかくのMPも寸断された道で進まないのでは意味がなく、そうしたときに抜け道などが分かる地元の薬剤師さんたちの存在は大きなものです。

また、この日は同じ部屋で株式会社 KL様による備蓄用食品の展示もしていただきました。ちょうど、大桑先生のお話でも備蓄品の大切さに触れていただいており、講演後、たくさんの方が手にされていました。

今回の開催にあたっては、アーク薬局様に共催いただきました。

また、有田市地域福祉ネットワーク会議の参画法人から受付等のお手伝いもいただきました。ご協力いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

(投稿者:M.T)